Journée mondiale des troubles Bipolaires: le ROOHCAM célèbre l’événement

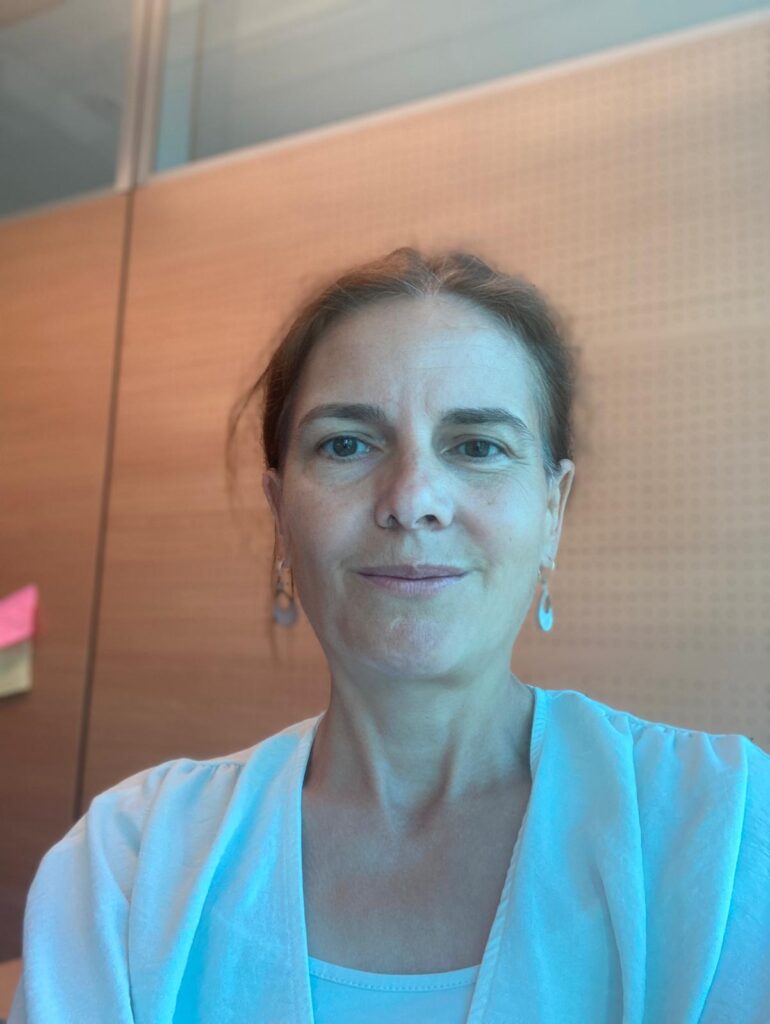

Sous la conduite de leur présidente Marie Hélène Ebieline, les membres de ce Réseau des organisations de la société civile Camerounaise sur l’Approche Une Seule Santé (Roohcam), ont massivement pris part à la table ronde organisée le 03 avril 2025 à l’hôpital Jamot de Yaoundé. Les troubles bipolaires anciennement appelés psychose maniaco-dépressive(PMD), font partie des troubles de l’humeur. Lorsqu’ils ne sont pas traités, ils se caractérisent par une variation anormale de l’humeur : alternance de périodes d’excitation appelée manie ou hypomanie et de périodes de dépression, voire de mélancolie profonde. Ces épisodes sont entrecoupés de périodes de stabilité qui, selon les cycles, durent plus ou moins longtemps. Selon l’Organisation mondiale de la santé 1’on estime qu’environ 1 % de la population générale dans le monde présenterait des troubles de type bipolaire 2, tels que définis dans les classifications internationales des troubles mentaux. Cette proportion varierait peu d’un pays à l’autre. Les troubles bipolaires sont fortement associés aux troubles anxieux et aux comportements addictifs 3. Ces troubles apparaissent en général autour de 20 ans. Le diagnostic est souvent posé avec un délai de plusieurs années après l’apparition des premiers symptômes, ce qui peut retarder la mise en place d’un traitement adapté. Selon les spécialistes, les troubles bipolaires peuvent avoir des conséquences importantes sur la vie affective, familiale, professionnelle et sociale. Malgré ces difficultés il est possible de se rétablir de troubles bipolaires a tenu à rappeler Dr Jean Pierre Kamga Olen, médecin psychiatre en service à l’hôpital Jamot de Yaoundé. Il a par ailleurs entretenu les participants sur plusieurs aspects liés à la maladie dont la grosse des femmes souffrant des troubles bipolaires. L’e spécialiste précise que la grossesse ne devrait pas être un problème une fois les paramètres sont stabilisés pour permettre le fonctionnement normal de chaque organe. Concernant la maladie, il faut noter que la plupart des troubles bipolaires peuvent être classés en deux grands groupes à savoir: le trouble bipolaire de type I et le trouble bipolaire de type II. Pour le trouble bipolaire de type I, la personne présente au moins un épisode maniaque caractérisé (épisode qui perturbe le fonctionnement de la personne ou qui comprend des délires) et généralement des épisodes dépressifs. En ce qui concerne le trouble bipolaire de type II, la personne présente des épisodes dépressifs majeurs, au moins un épisode maniaque moins grave (hypomaniaque), mais aucun épisode maniaque caractérisé. Cependant, certaines personnes connaissent des épisodes dépressifs ou maniaques qui font penser à un trouble bipolaire, mais qui sont plus légers et ne remplissent pas les critères diagnostiques spécifiques du trouble bipolaire I ou II. De tels épisodes peuvent être classés comme trouble bipolaire non spécifié ou trouble cyclothymique. Pour qu’un diagnostic de trouble bipolaire soit posé, il faut que la personne ait vécu au moins un épisode dépressif caractérisé et un épisode maniaque ou hypomaniaque. Épisode dépressif. L’épisode dépressif appelé aussi dépression est défini par un certain nombre de symptômes, présents toute la journée et presque tous les jours, non influencés par les circonstances et durant au moins deux semaines. Les symptômes sont notamment l’humeur dépressive, tristesse, perte d’intérêt, la fatigue ou perte d’énergie, trouble de l’appétit (avec perte ou prise de poids), les troubles du sommeil (perte ou augmentation), le ralentissement/agitation psychomotrice, le sentiment d’infériorité, la perte de l’estime de soi, le sentiment de culpabilité inappropriée, les difficultés de concentration, les idées noires, pensées de mort et comportement suicidaire. L’ épisode hypomaniaque ou maniaque est défini comme une période d’au moins quatre jours consécutifs, où la personne est expansive ou irritable, très différente de sa façon d’être habituelle et où elle présente au moins trois des symptômes suivants : augmentation de l’activité ou agitation physique , augmentation du désir de parler, difficultés de concentration, réduction du besoin de sommeil (ex. : se sentir reposé après 3 heures de sommeil); augmentation de l’énergie sexuelle, les achats inconsidérés, ou autres types de conduites insouciantes ou irresponsables. L’on note aussi l’augmentation de la sociabilité ou familiarité excessive. Les modifications de l’humeur peuvent perturber les activités quotidiennes, mais sans gêner le fonctionnement professionnel ou social et sans nécessiter une hospitalisation. Dans certains cas, les symptômes dépressifs et maniaques apparaissent en même temps, ou alternent très rapidement. Lorsque c’est le cas, les activités professionnelles et sociales ou les relations interpersonnelles sont alors perturbées. Une hospitalisation est parfois nécessaire pour éviter des effets graves pour la personne ou pour son entourage. Évolution de la maladie Les troubles bipolaires se développent généralement à la suite de troubles dépressifs aigus, chez des personnes jeunes (avant 25 ans) n’ayant pas de troubles avant l’adolescence Il y aurait un risque de trouble bipolaire plus important en cas d’antécédents familiaux de bipolarité ; quand un épisode dépressif caractérisé apparaît après un accouchement ; en cas d’hypomanie due à la prise d’un médicament. Plusieurs facteurs peuvent faire évoluer un trouble dépressif récurrent en trouble bipolaire : un trouble dépressif sévère avec des caractéristiques psychotiques ou mélancoliques ; des épisodes dépressifs qui se répètent ; l’hypersomnie et le ralentissement psychomoteur. Le délai pour diagnostiquer un trouble bipolaire peut avoir un impact sur la fréquence des cycles, la durée des épisodes, les conséquences des troubles (ex : dépenses excessives, dettes, consommation d’alcool et de drogues, mise en danger, perte d’emploi, etc.), et sur le risque suicidaire. Les idées suicidaires sont fréquentes en cas de troubles bipolaires. Oser parler de ses pensées suicidaires, à un professionnel de santé par exemple, ou à son entourage proche (familial ou amical), c’est se donner la possibilité de se faire aider et de trouver des solutions. Il est important de rappeler que les personnes ayant des pensées suicidaires ne veulent pas nécessairement mourir, mais souhaitent avant tout mettre fin à une souffrance devenue insupportable. La majorité des personnes ayant des idées de suicide ne feront pas de tentative. En cas d’urgence, Il est possible d’appeler le 15 ou de se rendre à toute heure du jour ou de la nuit aux urgences de l’hôpital le plus proche. Soins et accompagnement Selon les experts, la réponse thérapeutique doit être adaptée à