Maladies Tropicales Négligées : coup d’envoi de la croisade médiatique africaine

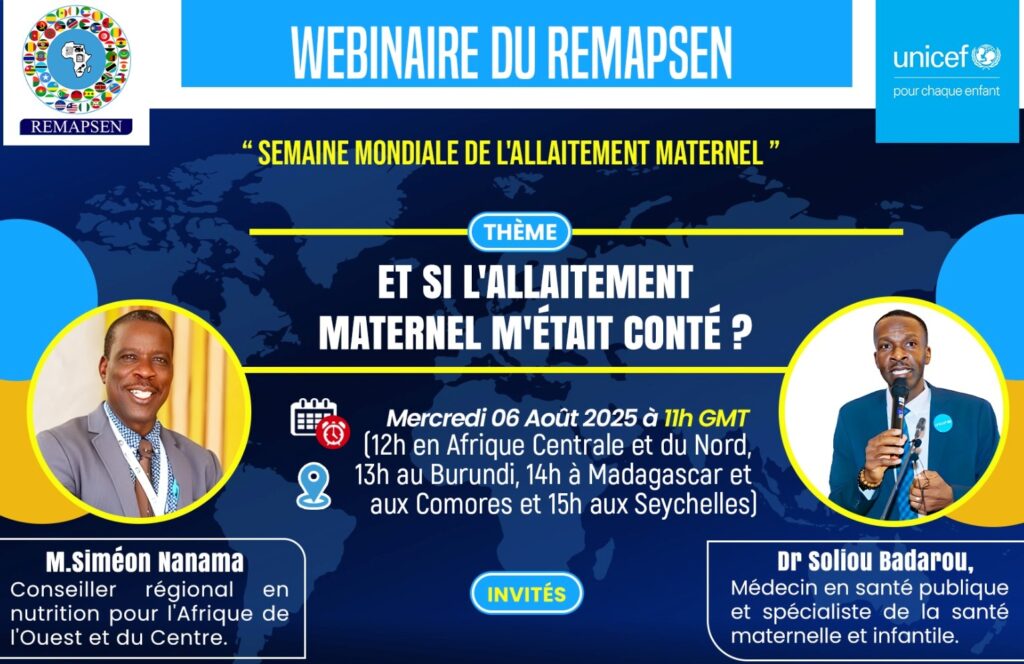

Le 4ème Forum des Médias Africains sur les Maladies Tropicales Négligées (MTN) a officiellement ouvert ses portes le 25 Novembre 2025. Il s’agit d’un moment crucial dans la lutte contre ces affections qui affectent des millions de personnes sur le continent. Organisé par le Réseau des Médias Africains pour la Promotion de la Santé et de l’Environnement (REMAPSEN), l’événement a pour thème central : « De la négligence à la mise en lumière : faire avancer l’agenda africain pour l’élimination des MTN ». La cérémonie d’ouverture qui s’est déroulée en ligne ; a été l’occasion pour les différentes parties prenantes de souligner l’impératif d’une mobilisation de tous les secteurs de la société pour relever ce défi de santé publique. Le REMAPSEN, un acteur engagé Le Fondateur et Président du Conseil d’Administration du REMAPSEN ; Bamba Youssouf ; a rappelé l’engagement de son Réseau depuis sa création en 2020. Face aux défis de santé en Afrique, le REMAPSEN a mis en place plusieurs initiatives, dont les « Rendez-vous du REMAPSEN » et les « Webinaires du REMAPSEN » ; pour favoriser les échanges entre journalistes et experts. Le Forum des Médias Africains, rendu à sa quatrième édition, s’inscrit dans cette dynamique, après avoir abordé le VIH/sida en 2022, les maladies infantiles et néonatales en 2023, et les violences faites aux femmes et aux filles en 2024. L’objectif de cette édition est clair : mettre l’accent sur l’importance du rôle des médias dans la sensibilisation, le plaidoyer et la mobilisation communautaire pour l’élimination des MTN. Le forum se clôturera les 29 et 30 janvier 2026 à Cotonou, à la faveur de la Journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées. Pr Awa Marie Coll Seck : Un plaidoyer vibrant pour la souveraineté sanitaire Le Professeur Awa Marie Coll Seck, Présidente de Galien Africa, a prononcé une allocution inspirante, faisant un vibrant plaidoyer pour l’intégration de la lutte contre les MTN au cœur de la souveraineté sanitaire africaine et du développement durable. Elle a rappelé que les MTN touchent plus de 600 millions d’Africains, principalement les plus pauvres et isolés, et qu’elles réduisent la productivité, compromettent l’éducation et enferment des familles entières dans la pauvreté. « Accepter la persistance des MTN, c’est accepter que l’Afrique vive en dessous de son potentiel », a-t-elle affirmé. Le Professeur Coll Seck a également insisté sur la dimension genre, soulignant que les femmes et les filles sont plus exposées lorsqu’elles accomplissent des tâches domestiques dans des environnements contaminés, et qu’elles subissent des conséquences sociales plus lourdes, notamment la stigmatisation. L’élimination des MTN est donc aussi un agenda d’équité de genre et un levier majeur d’autonomisation. Elle a enfin salué les succès déjà obtenus en Afrique, comme l’élimination du trachome au Ghana, au Togo et au Malawi, et l’éradication presque complète de la dracunculose, preuve que l’élimination est possible. Le forum bénéficie du soutien de partenaires clés, dont le gouvernement béninois, l’OMS Bénin, Speak Up Africa, et la Fondation Raoul Follereau. Tous ces acteurs ont eu les prises de paroles remarquables à l’ouverture des travaux à travaux discours et exposés ayant édifié les membres du REMAPSEN sur la problématique au cœur de ce Forum. En marge des travaux du Forum ; il est prévu la cérémonie des awards qui permettra de récompenser les meilleures productions radio ; télé ; presse écrite ; presse écrite dans les domaines de la Santé et de l’environnement. L’innovation de ces awards se situe au niveau des prix qui vont connaitre une amélioration significative avec la remise du matériel de travail aux lauréats ; en plus des enveloppes et trophées qui constituaient jusqu’ici l’essentiel des prix. Des innovations apportées par Michel Sidibé ; parrain de ces awards. Prince Mpondo